«Он всегда спешил и оказался прав»

18 октября исполняется 130 лет со дня рождения Юрия Тынянова — революционера в филологии и выдающегося писателя. Мы попросили написать о нём Полину Барскову и узнали, что Тынянов — один из героев её нового произведения «Сибиллы, или Книга о чудесных превращениях», которое вскоре должно выйти в «Издательстве Ивана Лимбаха». Сегодня мы с любезного разрешения издателя публикуем отрывок из «Сибилл», посвящённый Тынянову, его болезни и его повести «Восковая персона», — с предисловием Полины Барсковой о том, что Тынянов значит лично для неё.

Когда мне был задан вопрос, есть ли мне что сказать о Юрии Тынянове к его юбилею, я ответила радостным «о да!», так как именно он оказался одним из главных персонажей моей новеллы «Сибиллы» — размышлении об отношениях между наукой и творчеством, Петербургом и Амстердамом, эмиграциями в 1718 и 1998 годах, Кунсткамерой как творении мужском и женском.

Что же такое для нас Тынянов сегодня? Я уверена, что ответ совершенно зависит от точки зрения смотрящего: для меня его смысл в невероятном синтезе, в сочетании и выявлении разных невозможностей — теоретик, который не побрезговал практикой, но использовал их для взаимного усиления и обновления, cвободный человек, который не только не бежал советского века, но, при полном осознании происходящего, умудрился воспользоваться его милостями — с помощью властей Тынянова лечили в Берлине и Париже. Также важнейшим качеством «моего Тынянова» оказалась его борьба с недугом — то, что одни из наиболее остроумных текстов-знаек нашей словесности создал человек, терявший слова, целые слои сознания, совершенно потрясло, уязвило меня.

Товарищ и пониматель Тынянова Эйхенбаум Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) — литературовед, текстолог, один из главных филологов-формалистов. В 1918-м вошёл в кружок ОПОЯЗ наряду с Юрием Тыняновым, Виктором Шкловским, Романом Якобсоном, Осипом Бриком. В 1949 году подвергся гонениям во время сталинской кампании по борьбе с космополитизмом. Автор важнейших работ о Гоголе, Льве Толстом, Лескове, Ахматовой. сформулировал: «Его художественный стиль и метод — своего рода практическая проверка теоретических наблюдений, изысканий и методов». Возможно, именно этот дар и эта готовность использовать свои монструозные познания и острейшие аналитические выкладки для делания нового, небывалого — будь то либретто фэксовского «Фабрика эксцентрического актёра» (ФЭКС) — творческое объединение, основанное Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом в Петрограде в 1921 году. Сначала существовало в виде театральной мастерской, затем — киномастерской. фильма «Шинель» или роман «Кюхля», вскормленный его отношениями с рукописями Кюхельбекера, позже погибшими в блокаду, представляются мне зароком его актуальности.

Тынянов хотел работать по искусству истории: мне было любопытно, и важно, и дико узнать, что его опыты были не всеми восприняты энтузиастически: так, например, «Восковая персона» вызвала разочарованную вежливость одних умниц (речь о Лидии Гинзбург) и анчарное раздражение других (речь о Владиславе Ходасевиче) — теперь же, почти век спустя, эта повесть читается как свежий выпуск новостей о том, что история наша всё ходит по цепи кругом, как кровожадный и сервильный кот учёный.

Как отметила Ахматова в тексте, опубликованном в газете «Правда» и с благодарной готовностью переопубликованном в ряде подоккупационных изданий со схожими названиями, — «час мужества пробил на наших часах». В этот год юбилея Тынянов представляется мне мужественным, дерзким творцом-учёным и проживателем страшной жизни, требующей мужества. В этом году нам особенно нужны такие спутники.

Музей антропологии и этнографии (МАЭ)

Тынянов входит резкой походкой, он всегда спешил и оказался прав: ему следовало спешить, ибо из всех страшных судеб его поколения Юрий Николаевич Тынянов выбрал себе совершенно особый жребий — он заболел. Всех тогда пытали палачи (его друзей, его возлюбленных), а его пытало Божество, если оно, конечно, есть, но не думаю.

Писать о Петре, писать о петровской Кунсткамере — нелепая невозможная, даже может быть, постыдная задача, — столько всего написано о них, но я всё же тоже хочу написать о них, хотя бы ещё и потому, что это даёт мне возможность поговорить с самым печальным и самым видящим и самым трудным посетителем Кунсткамеры.

Впрочем, написать о Петре вполне не удалось и ему: из куколки предполагаемого романа вышла вывелась лишь драгоценная дерзкая тля — шкаф в кабинете Тынянова был тесно заставлен книгами о Петре Первом и его времени. Здесь были редкие книги — «Деяния Петра Великого» Голикова, «Анекдоты о Петре Великом» и много других. Юрий Николаевич собирался написать роман о Петре и Петровской эпохе. «Восковая персона» — лишь небольшая доля тех замыслов, которые он намеревался осуществить. Юрий Николаевич мечтал написать не о смерти, а о жизни и деятельности Петра. Собирал материалы, делал выписки, читал множество книг. Десятки блокнотов буквально испещрены набросками, планами, заготовками будущих произведений. Подчас не верится, что всё это работа одного, тогда уже тяжело больного человека.

«Восковая персона» — это о чём? О мнимости, o, мнимость остро интересовала его: это о мнимости тела, о мнимости жизни, о мнимости знания, успеха и провала. Один из наиболее внимательных и раздражительных современников оценил это событие так: «Тынянов лишён дарования, вот в чём беда. Он неизобретателен. Сложность у него почти всегда подменена простою пересечённостью, перетасовкою, резкими, но однообразными по структуре переходами от элементов одной фабулы к элементам другой. Правда, такие перескакивания кстати использованы им для необходимого сцепления фабул, но именно тут-то и происходит то, о чём я говорил: за отсутствием общего драматизма каждый переход от звена к звену повести заставляет её более терять в напряжённости, нежели выигрывать в занимательности. В читателе эти примитивные торможения не столько развивают любопытство (что полагается им делать по учению формалистов), сколько притупляют восприимчивость. <…> Это не сложность, а путаница. Для своей совести Тынянов, видимо, потрудился довольно много, изучая быт и язык эпохи. Только следы этого изучения и составляют занимательную сторону «Восковой персоны», хотя смешение петровского стиля с современным не всегда выходит у Тынянова удачно — и чаще именно неудачно. <…> …Не случайно и даже как бы приобретает некое символическое значение лишь то, что в центре повести стоит не Пётр, а его «восковая персона».

Ходасевича Тынянов раздражал тем, что делал то же самое дело, которому был предан в тот момент сам Ходасевич, но делал не так, как ему бы хотелось, но играючи аррогантно властно капризно и нескромно. Та зияющая пропасть, горящая живая черта, которая отделяет писателя от учёного, была понимаема ими совершенно различно.

Способ письма, вызвавший отвращение и ужас Ходасевича, был уже после смерти Тынянова заново увиден Эйхенбаумом как способ истинно синтетический, то есть тот, где наука не должна совершенно отстоять от искусства (Сибилла Мериан поворачивает к нам своё неуклюжее суровое лицо), а проза от поэзии. Эйхенбаум с болезненной нежностью, как дуют на ранку, разглядывает «Восковую персону», которую видит как текст о необходимости оставлять свои труды недоделанными несвершёнными, о значении посмертного существования, продолжения в своём наследии. Для него, друга и наставника и соперника и ученика Тынянова, «Восковая персона» — это необходимая погрешность стиля, болезнь роста, лаборатория, куда читателю дано проникнуть, притом что она, эта мастерская, жива, а мастер в ней — давно мёртв.

Конечно, тающей восковой персоной был он сам — подписывающий свои письма «Ваша Восковая Персона».

Страницы о том, как Пётр смотрит (смотрение было самое детское, безо всего) на кафли, на голландские сине-белые живые картинки, Эйхенбаум называет отдельной лирической поэмой, естественно сосуществующей, связанной с прозой вокруг.

Тяжелобольной, почти лишённый возможности двигаться, Юрий Николаевич в 1941 году эвакуировался со своей семьёй на Урал, в Пермь. Там, в огромной гостинице, «семиэтажке», густо заселённой эвакуированными ленинградцами, в небольшой комнатке, он лежал на гостиничной кровати. Кругом сновало множество народу. Одни приезжали с фронта, другие уезжали на фронт. Гостиница жила тревогами, надеждами, трагической калейдоскопичностью событий — всем, чем жила тогда вся страна.

Несмотря на тяжёлые страдания, Юрий Николаевич никогда не жаловался. Он старался облегчить жизнь своим близким. Он встречал приходивших к нему дружелюбной, приветливой улыбкой.

Так Тынянова наблюдает, убого и преданно, Николай Чуковский, один из самых причудливых в своём простодушии свидетелей века ленинградской литературы. Советский весь и насквозь, упавший бесконечно далеко от монструозной яблони дивного Корнея, Коля был случаем (впрочем, есть печальное мнение, что не только случаем) приставлен смотреть за Тыняновым и, на мой личный взгляд, острейшим его соперником/двойником в прозе города — Вагиновым. Он ничего не мог в них понять, просто смотрел и помогал, и был там, иногда это так много — просто быть там:

Болезнь его развивалась неуклонно, но медленно. Летом 1939 года он ещё немного бродил, тяжело опираясь на трость, заведённую когда-то из щегольства и ставшую теперь необходимой подпоркой. Летом 1940 года он уже почти потерял способность ходить и целые дни неподвижно сидел в соломенном кресле в саду перед балконом своей дачки.

Это было тревожное, печальное, страшное лето. Только что пала Франция. На Западе шла война, неторопливо набирая скорость, и завтрашний день был туманен, но в его тумане ясно предчувствовались неслыханные беды. После конца «зимней» войны с Финляндией я был демобилизован, и в июне мы опять всей семьёй поехали на дачу в Лугу. Меня очень огорчило, что я застал Тынянова в таком дурном состоянии. Потеряв способность ходить, он стал очень беспомощен: ухаживала за ним его сестра Лидия Николаевна Каверина. Между сестрой и братом были самые нежные, самые близкие дружеские отношения. Постоянное присутствие младшей сестры, по-видимому, напоминало Юрию Николаевичу их общее детство, и он часто рассказывал, как они качались на качелях, когда были детьми. Он скучал, сидя с утра в своём соломенном кресле, всё ждал, когда принесут газету, но газеты в Луге появлялись только к двум часам дня. Он с жадностью хватал газетный лист и долго читал. Иногда за газетами задрёмывал.

Как-то раз, застав его за газетой и поговорив с ним о новостях, я ушёл на берег озера и там, под впечатлением разговора, написал стихотворение. Я написал его как бы от имени больного Тынянова и привожу его здесь только оттого, что в нём запечатлён один миг его жизни.

Высокое небо прозрачно.

Я болен. Гулять не хожу.

Я перед верандою дачной

В соломенном кресле сижу.

Вверху возникают и тают

Стада молодых облаков,

Из леса ко мне долетают

Мольбы паровозных гудков.

Прохладное катится лето

В сиянии, в сини, в цвету...

А вот, наконец, и газета!

Ну что же, спасибо. Прочту.

Министры сбегают, бросая

Народы на гибель и ад,

И шляются, всё истребляя,

Огромные орды солдат.

В волнах, посреди океанов,

Беспомощно тонут суда,

Под грохотом аэропланов

Горят и горят города...

Хвастливые, лживые речи

Святош, полицейских, владык.

А солнце всё греет мне плечи,

И я головою поник.

И вот уж уводит дремота

Меня за собой в полутьму,

Где вижу знакомое что-то,

Родное, но что — не пойму.

А, детство! Высокие ели

И милой сестры голосок,

И жёлтые наши качели,

И жёлтый горячий песок...<…>

Потом мы навещали его уже в больнице.

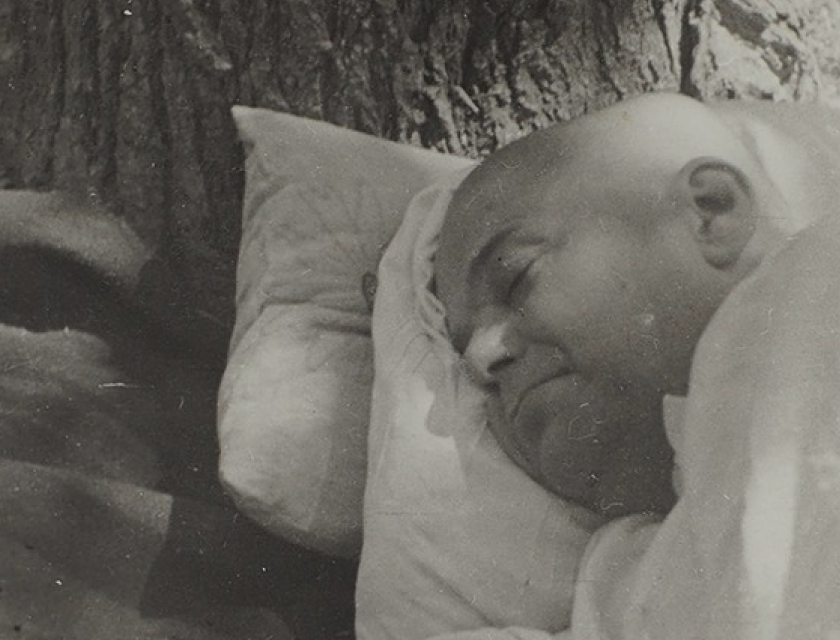

Юрий Николаевич лежал в отдельной, очень маленькой, палате; кудри его чернели на подушке. Положение его было ужасно — он не мог двинуть ни ногой, ни рукой.

<…>Самым удивительным было то, что в этом состоянии он продолжал работать над романом о Пушкине. Одна знакомая, тоже эвакуированная в Пермь из Ленинграда, приходила в больницу писать под его диктовку.

<…>В следующий раз я увидел его уже в гробу. Тынянов умер в Москве, в декабре 1943 года, и хоронили его на Ваганьковском кладбище. Снег белел между чёрных прутьев кустов, уже начинались сумерки. Тынянов в гробу лежал маленький, как ребёнок; неправдоподобно маленькими казались его ступни в полосатых носках. Фадеев в длинной солдатской шинели сказал надгробное слово. Шкловский плакал навзрыд и размазывал слёзы по лицу.

Тынянов умер в страшный военный год, когда столько умирало вокруг. Я только что приехал в Москву из осаждённого Ленинграда, где миллион людей умер у меня на глазах за одну зиму. Но к смерти привыкнуть нельзя, она всегда поражающе нова. И смерть Тынянова поразила меня глубоко.

Ещё один влюблённый в Тынянова нежной и жалкой и величественной пожизненной любовью наблюдатель, Вениамин Каверин, описывает, как уже в 30-х в Тбилиси к нему подошла юная пери, краше которой он в жизни не видел (впрочем, тут же он себя перебивает, уточняя, что так же мила собой была только Лиля Юрьевна в первой юности), и пери спросила его — куда, собственно, пропал Юрий Николаевич? Куда выпал, растворился из её объятий? То есть мы можем себе представить, что страдающий уже более десяти лет рассеянным склерозом человек вот так поразил воображение пери и, ничего не объяснив, исчез (каковой сюжет трудно не срифмовать с «Вазир-Мухтаром»).

Мой нескромный мозг-воск раскаляется, плавится и исчезает — остаётся белый порошок. Ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня? (Отметим, что Тыняновы жили под Псковом в деревне Смердь…)

Любопытно, что в том маленьком искусственном прециозном мире надменного стерильного знания, в котором и которому я служу, Тынянов значит победительный изящный агрессивный ум. Для меня же, как только я узнала всю его историю, он в первую очередь оказался историей болезни, историей поединка духа и тела: «Холод, вьюги, мои бедные ноги!»

Когда я поняла, как именно, в каком состоянии, мой любимый писатель написал всё им моё любимое написанное, всё во мне вывернулось наизнанку и пало. Жалость (мне) труднее испытывать, чем ужас. При этом также моя ограниченная способность сострадать как-то извращённо связана с возвышенным. Юрий Николаевич Тынянов кажется мне мозгом языка моего личного двадцатого века, треть своего времени оба они боролись с безумием и распадом. Возможно, Тынянов вообще мог бы служить метафорой эмблемой маскотом этого советского века — блестящего, чудовищного, распадающегося в безумие и пытку. Как он был печален и как он был смешлив и как он был молчалив, как он был взрывчат и как он был жалок, и как он был. Он был прелестный прелестный. Молниеносный, смеющийся, ртутный.

Женщины и мужчины желали его. В его лице блуждала улыбка такого рода, что, отражая её, нельзя было не улыбаться. Он был гроза и лёгкость. Воспоминания о нём часто неловко читать — как будто подглядываешь за актом любви. Никто никогда не жалел его, все завидовали, его побаивались. И тут, посреди обещаний, сражений, амбиций, всемогущества насмешки, он стал распадаться и он стал умирать.

Разлагалась его чудовищная невероятная память, включившая в себя миры персонажей и персонажиков и их слов и их молчаний и придуманной им неотразимой лжи (но не фальши).

Замечательно изображал современников — многих общих знакомых. Изображал в «резком рисунке», с сильным преувеличением, почти гротесково, выдумывал за них речи немыслимые, но похожие на них до такой степени, что со смеху умирали все — не только те, кто знал этих изображаемых, но и те, кто никогда не видал их. Выдумывая смешные истории, доводил характерное до предела. Рассказывал: хоронили одного историка литературы, и бывший сотрудник Пушкинского Дома старичок Степан Александрович Переселенков тоже поплёлся за гробом. Когда гроб опускали в могилу, он оглянулся и увидел рядом с собой профессора Спиридонова. Переселенков спросил: «Разве вы здесь?» — «А где же?» Переселенков указал на могилу: «Я думал, вы — там». Потом спрашивал: кого похоронили вместо Спиридонова — и утверждал, что Спиридонов что-то напутал. При этом Тынянов кривил рот, зевал, как Переселенков, одна история сменяла другую. Потом Переселенкова показывал я. Это были портреты разные, непохожие, но оригинал можно было узнать у обоих.

Ираклий Андроников

Из своих 49 лет золотой мальчик ленинградского модернизма разлагался 20. «Ах, Витенька! — пишет он в неправдоподобно отчаянном письме. — Болезнь пожирает меня, как мыши выгрызают пустоту. С трудом передвигаюсь, то хуже, то лучше. Мешает, потому что лишает физического ума ясности в мышцах. Сегодня веселее, поэтому я пишу тебе. Хочу почувствовать себя человеком здоровым, вообще взрослым и не виноватым перед собой. Нервы мои взбудоражены и на каждое маленькое приказание отвечают с демонстративным азартом, как рыжий в цирке: это и есть спазмофилия, моя болезнь, болезнь редкая, но довольно скверная (Вазир написан спазматически)».

Или вот уже и не бодрится:

Друг мой, я очень болен, поэтому не пишу. Врачи стали со мной обращаться почтительно, как будто хотят укутать в вату, чтобы не разбился. Как меня теперь осматривают врачи: смотрят почерк, заставляют улыбаться.

Ты не беспокойся обо мне — болезнь такая.

Странней всего, что я верю в то, что ещё удастся поработать, и в голове (как только есть физическая возможность) разные мысли и желания. Хотя, правду сказать, сейчас я отбылый солдат: Балка полка.

Может, и не надо отправлять письмо: я разжалобился.

Лечиться я больше не хочу и не буду.

Новостей у меня нет, я никуда не хожу, не на чем.

Я иногда очень скучаю, милый друг, а не просто.

Если у тебя есть какое-нибудь дело здесь, придерись к нему, милый друг, и приезжай.

Мартобря и день без числа.

«Восковая персона» была встречена заморозком: никто не понял её, не только далёкий ревнивый изглоданный своими болезнями и одиночеством Ходасевич, но и безжалостная всепонимающая ученица Гинзбург — отпраздновали его неудачу, не совпали с его работой во времени.

Тынянов отправился в Берлин, который был ему, как и полагается у русских литераторов, отвратителен, тяжек, то есть не нужен (с течением жизни, я поняла, что мы отвергаем лишь по одной причине — когда нечто становится нам не нужно, перестаёт нас кормить). Он писал и оттуда письма своему ужасному Витеньке, жалуясь на великий город, который не мог его излечить, не мог даже рассмешить. «Здесь тепло, хожу без пальто. Улицы очень похожи на комнаты. Световые рекламы на Kurfurstendamm меня сначала ошеломили, теперь отношусь к себе как к Рождественской елке. По вечерам на небе кисель с молоком, зарево от реклам. Здесь, верно, ужасно приятно получать письма, а я ещё ни одного письма не получал. Пиши мне, мой друг, мне что-то невесело. Немцы тихи, всё делают под сурдинку». Шкловский соглашался, поскольку его великий город тоже разочаровал, излечить не смог, этот город показался Шкловскому исчерпанным, как вопрос, но он счёл возможным отметить детали: «Трудно даже вообразить, глядя на дом, внутренняя это сторона стены или внешняя. Особенно это заметно летом с цветами, столиками перед кафе и запахом в городе не то цветов, не то мороженого».

Тынянов направляется в предписанные ему кафе и записывает:

Не было силы, способной спаять:

1 Двух молодых воров в котелках с расплюснутыми лицами

2 Человека неожиданно аристократического вида с грубыми руками, он сидел с рыженькой женщиной

3 Cтарую как лошадь проститутку с человеком солдатского вида

4 Mузыкантов

5 Двух спокойных сыщиков, сидевших за пивом неподвижно с достоинством и похожих на хозяев заведения.

Добившийся невероятного успеха и раздора, но не успевающий спаять, закончить пристойно ни жизнь свою, ни роман. Человек-культя. Человек, торчащий из своей чудовищной эпохи как усечённый двусмысленный знак. Однако, когда сейчас я переперечитываю его, я вижу, что одной из самых острых его страстей был его город «Ленинград», который дал ему всё, что было необходимо, — город-красавица, одна из тех прохладных красавиц, которых ему выпало опустошить и оставить, город-руина:

У колонны стоял человек высокий в чёрном пиджаке. Под пиджаком был у него белый свитер. Он окружал его шею как круглый флорентийский воротник XIX столетия.

Опираясь ладонями о колонну, человек стоял совершенно неподвижно.

Уходя, я притронулся к колонне рукой.Она была безобразно холодна, как никогда не бывает холоден человек, или зверь, или растение, или шероховатый камень.

Полировка спасала мрамор от разрушения и тепла.

youtube.com/@PoeTubeRu

Я хочу, выбираю думать о Тынянове в Ленинграде, в Тбилиси, в Берлине и в Париже, о его тридцати с чем-то бледном смуглом тёплом небольшом тонком теле на грани угасания в руках в волосах во рту молодой зеленоглазой грузинки (он предпочитал именно таких, с иллюстраций Врубеля к Лермонтову); когда она смеялась, закидывала голову, а когда кончала, смотрела очень прямо, испытующе. Каверин пишет об отличии Тынянова от Пушкина: «в отличие от Пушкина, Тынянов был красив» — он был Нарцисс, и как всякий Нарцисс, во время занятий любовью сознавал и видел себя со стороны — с глазами смеющимися и серьёзными одновременно, он двигался очень чётко, как танцовщик, когда он кончал, то есть в момент наиболее приближенный к смерти и болезни, он и тогда соблюдал достоинство. Уставая, он улыбался.

Тело, отполированное, как мрамор, уже холодеющее в неподвижность, но ещё нет. Приготовившееся к самой страшной амортизации, но ещё не вполне. Ряд волшебных превращений происходит в этом теле: гусеница переваривает сама себя.

С ужасом вспоминаю, как на мой рассказ о последних годах жизни Тургенева, которые у этого благополучнейшего человека оказались беспросветным мраком, Юрий Николаевич заметил: «А разве вообще бывают благополучные концы?»

Тынянов гибнущий описывает гибель Петра как событие любопытства, он описывает умирание Петра изнутри и извне. «Восковая персона» есть музей, где всё представляется любопытным и отвратительным, особенно язык. Ещё один ленинградский литератор, Леонид Рахманов, страстный внимательный читатель, растёртый временем до полного забвения, сообщает:

Тынянов пишет смерть Петра. Приведу из неё один эпизод. Пётр смотрит на синие кафели печи, возле которой он умирает: на них изображены то голландский монах в дерюге, читающий книгу, то китайская пагода, то мельница ветряная, то толстая жёнка, которую обнимает прохожий человек, то лошадь с головой как у собаки; и через каждые несколько фраз — рефрен: «И море». Этот рефрен волшебно усиливает трагический смысл: «детское смотрение», сперва словно бы с одинаковым любопытством ко всему, что перед глазами, превращается в предсмертное прощание с тем, что любил Пётр Михайлов, — так называл себя царь, когда жалел. Развёрнута многосложная, многозначащая сцена, подводящая итог жития его духа и плоти; и какой Пётр ни страшненький, мы этому прощанию сопереживаем. Тыняновский слог, изобилующий инверсиями, неожиданными поворотами, с каждой новой строкой заставляет нас переосмысливать предыдущую фразу, предыдущий образ. Вообще, образная и психологическая насыщенность, гибкость и сила языка «Восковой персоны» таковы, что их можно сравнить только с прологом к «Вазир-Мухтару», но там три страницы, а здесь шестьдесят... Поразительный пример поэтической мощи в прозаической вещи!

Вот эти 10 строк, приведшие в изумление умного Рахманова:

А когда всё тело проснулось, оно поняло: Петру Михайлову приходит конец, самый конечный и скорый. Самое большее оставалась ему неделя. На меньшее он не соглашался, о меньшем он думать боялся. А Петром Михайловым он звал себя, когда любил или жалел. И тогда глаза стали смотреть на синие голландские кафли, которые он выписал из Голландии, и здесь пробовал такие кафли завести, да не удалось, на эту печь, которая долго после него простоит, добрая печь.

Отчего те кафли не завелись? Он не вспомнил и смотрел на кафли, и смотрение было самое детское, безо всего.

Мельница ветряная, и павильон с мостом, и корабли трёхмачтовые.

И море.

<…>

И прощай, море, и прощай, печь.

Прощайте, прекрасные палаты, более не ходить по вас!...