В конце прошлого года в издательстве «Рутения» вышла книга Кирилла Зубкова «Александр Островский: драматург, общество, современность» — новый взгляд на пьесы Островского. Зубков рассматривает все периоды творчества драматурга, в том числе вещи, почти не привлекавшие внимания исследователей. «Полка» поговорила с Кириллом Зубковым о том, что ускользало от многочисленных интерпретаторов, о любви к «Лесу» и о том, как Островский зависел от своего зрителя.

Ваша книга для меня привлекательна в первую очередь тем, что её задача — комплексно рассмотреть всё драматическое наследие Островского, периодизировать его и связать эти периоды и с биографией автора, и с общественными условиями, в которых он работал. Я правильно понимаю, что до этой книги таких попыток не предпринималось?

Попыток интерпретации Островского делалось много, но не предпринималось попыток просто подряд прочитать все его пьесы. С одной стороны, это понятно: пьес он написал очень много — и последовательно из них выстроить единую структуру, единое повествование довольно сложно. С другой стороны, жаль, что это так, потому что в итоге творчество Островского даже у крупных и выдающихся интерпретаторов как будто разваливается на части. Условно говоря, когда нам предлагается некая большая концепция творчества Островского, обычно получается, что половина пьес Островского в неё не попадает.

Они не учитываются — или просто неудобно их учитывать для выстраивания строгой концепции?

Дело в том, что творчество Островского, как и, наверное, любого серьёзного писателя, не очень легко раскладывается на логические схемы. Поэтому, когда Островского пытаются поместить в очень простую конструкцию, — скажем, как советские исследователи делали с конструкцией, предложенной Добролюбовым (Островский пишет исключительно об угнетении и насилии), или как постсоветские исследователи делают с концепцией Аполлона Григорьева (Островский пишет о национальном характере), — получается всегда очень плохо. В этом есть некоторая ирония, потому что вообще-то более-менее всем понятно, что ни одного выдающегося писателя в такую схему не уложить. И то, что это пытаются проделывать с Островским, на мой взгляд, свидетельствует о подспудном ощущении, что это какой-то не очень правильный писатель. Никто не пытается сказать, что «Бедные люди» и «Братья Карамазовы» или биографическая трилогия Толстого и «Воскресение» легко укладываются в одну схему, в иллюстрацию одной схемы. А вот с Островским это до сих пор считается приемлемым делать.

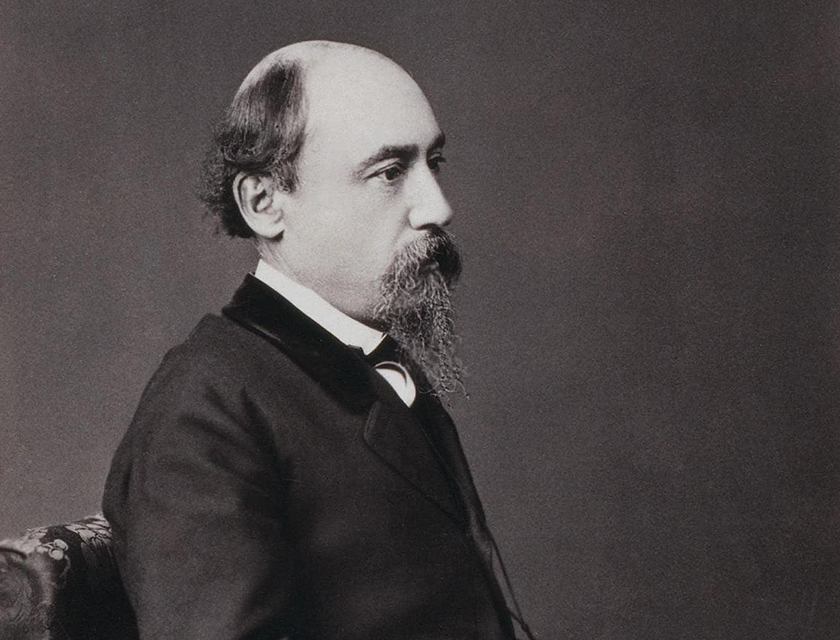

Российская национальная библиотека

Но всё же вы раскладываете его творчество на этапы: логика изложения — периоды, в которые входят три-четыре пьесы. Можно ли сказать, что Островский мыслил такими триадами и квартетами, — или это связано просто с темпом его работы, который совпадал с общественными изменениями, требовавшими, в свою очередь, изменений в его художественном сознании?

Я думаю, отчасти это связано с темпами моей работы: мне удобнее так мыслить и так группировать. Но отчасти, разумеется, как ни группируй, за этой логикой изложения стоит определённый путь писателя. Это был человек, прошедший, как и многие его современники, довольно сложный внутренний путь — и он был тесно связан не только с какими-то психологическими процессами драматурга, но и с глобальными социальными и политическими трансформациями, которые пришлись на его век. И поэтому, конечно, Островский — интересная фигура не только просто как важный автор, много чего написавший и до сих пор актуальный для театров, но и как некая иллюстрация того, как мог образованный, интеллектуальный человек реагировать на события своего времени.

Это важное замечание, потому что можно выделить некий метасюжет во множестве пьес Островского, связанный именно с общественными изменениями. Скажем, часто вы пишете о переходе и символической власти, и реального веса от дворян к купцам и дальше уже к промышленникам более позднего времени. Это, в принципе, укладывается в теорию того, как происходит общественное движение, в марксистские идеи того, как оно связано с движением экономическим. В чём тогда отличие вашей концепции от концепций крупных советских исследователей Островского — кроме, понятно, снятия идеологизированности?

Советские исследователи были, на самом деле, очень разные. Во-первых, среди номинально советских исследователей было много не вполне советских, например Анна Журавлёва Анна Ивановна Журавлёва (1938–2009) — филолог, историк литературы. Преподавала на филологическом факультете МГУ. Специалист по творчеству Александра Островского и Михаила Лермонтова. Была женой поэта Всеволода Некрасова. , которая с доминирующим советским дискурсом находится в противостоянии. Можно, конечно, сказать, что она представляет какой-то альтернативный советский дискурс, но отличие довольно глубокое. Но у собственно советских исследователей были разные версии того, что такое Островский. Как минимум две основные. В 1920-е годы считалось, что Островский — это выразитель ценностей буржуазии, у которого как раз все эти купцы и капиталисты — это как кровь, жизненная сила. А потом считалось, что он обличитель буржуазии, дворянства и вообще всего, что только можно вообразить. Так было положено в советском литературоведении 1930–50-х годов.

Моя личная позиция в том, что мне не очень нравится идея создавать большую общность советских исследователей, а потом с этой общностью как-то себя соотносить: «я за», «я против». Мне кажется, что эта парадигма уже давно ушла в прошлое, и нужно постараться быть от неё независимым. Понятно, что советские исследователи пишут про классовые проблемы. Но вообще-то классовые проблемы были исторически вполне реальной штукой и до сих пор таковой являются. И делать вид, что о них не нужно говорить, потому что о них писал какой-нибудь забубённый советский учёный, — ну это странно.

Из всего сказанного следует, что Островский, невзирая на наше отношение к его исследователям, был автором с сильной репутацией или даже репутациями, которые как-то заслоняли действительность. И нам нужно смотреть на эту действительность без вот этих напластований репутаций и трактовок. А как эти репутации сложились — и почему они оказались так сильны?

Это интересная проблема, но не уникальная в русской литературе. В конце концов, можно вспомнить, чего стоили Гончарову и его литературной репутации споры вокруг него, которые тянулись при жизни. Добролюбов как-то интерпретировал, Дружинин спорил с Добролюбовым и так далее. А что касается Островского — я думаю, что отчасти это связано со своего рода экспансией литературы в театральный мир: литературные критики пытались такого промежуточного деятеля, как Островский, находящегося между литературой и театром, полностью перевести в сферу сугубо литературных споров.

Литературная критика здесь действительно на многое повлияла. Мне один знакомый сказал, что в моей книге ни разу не упоминается словосочетание «тёмное царство», что делает её совершенно уникальной работой об Островском. Я был озадачен, но, наверное, это правда. Если вы создаёте устойчивые клише в критике, они и много времени спустя определяют, что мы думаем и пишем об этом авторе.

Соответственно, критика заслонила какие-то черты, которые можно оценить только сейчас. В частности, вы пишете об Островском как о модернисте. Возможно, он в таком качестве не привлекал внимания критиков-модернистов, но какие-то протомодернистские вещи в его текстах мне кажутся очевидными: в частности, то, что он довольно часто вводит абсурд или делает акцент на эмоциональный фон. В «Бесприданнице» меня всегда привлекал цыганский хор, сообщающий какое-то инфернальное измерение всему финалу пьесы. Итак, Островский — незамеченный модернист?

С одной стороны, действительно незамеченный. Модернистская критика любила Островского ругать. Айхенвальд Юлий Исаевич Айхенвальд (1872–1928) — литературный критик. Занимался философией, был секретарём редакции журнала «Вопросы философии и психологии». Получил известность благодаря критическим фельетонам, которые публиковал в «Русских ведомостях», «Речи» и «Русской мысли». Статьи были изданы в сборнике «Силуэты русских писателей» (1906). В 1922 году Айхенвальд был выслан из страны на «философском пароходе». Жил в Берлине, выступал с лекциями, работал в газете «Руль», участвовал в создании Кружка друзей русской литературы. Погиб, попав под трамвай. его всячески разнёс за то, что он какой-то нечуткий к глубинной стороне жизни. Какие-то функции изображает вместо настоящих людей — в таком духе. То есть критики-модернисты не заметили того, что там было, — в то время как, например, параллели позднего Островского с Ибсеном, по-моему, очевидны. Ещё одна очевидная вещь — предмодернистская попытка мифологизации национальной истории, которой Островский занимается в «Снегурочке».

С другой стороны, я бы эти сходства с модернизмом не преувеличивал. Не то чтобы Островский был тайный декадент и тайком зачитывался Малларме, ловя рыбу. Я думаю, что период конца 1870-х, а в особенности 80-х годов, на которые приходится много пьес Островского, — он действительно переходный. Даже Лев Толстой, как нас учит Эйхенбаум, в это время начинает пытаться использовать символы — уж на что, казалось бы, образец реализма. Что касается цыганского хора у Островского — я лично связываю это не с символизмом, а с критическим отношением Островского к появлявшейся, формировавшейся массовой культуре. К романсам, которые — об этом он прямым текстом пишет — развращают человека. Тут опять же любопытная перекличка с Толстым, который тоже любил ругать массовую культуру и вскоре после Островского очень активно этим займётся в своих эстетических сочинениях.

«Не в свои сани не садись». Постановка продюсерской компания «Аметист», режиссёр Роман Самгин. 2024 год

Театр Терезы Дуровой«Не в свои сани не садись». Постановка продюсерской компания «Аметист», режиссёр Роман Самгин. 2024 год

Театр Терезы Дуровой«Снегурочка». Постановка Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского, режиссёр Александр Огарёв. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Снегурочка». Постановка Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского, режиссёр Александр Огарёв. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Снегурочка». Постановка Театра Наций, режиссёр Олег Долин. 2018 год

Фото Марии Зайвый«Снегурочка». Постановка Театра Наций, режиссёр Олег Долин. 2018 год

Фото Марии Зайвый«Таланты и поклонники». Постановка Малого театра, режиссёр Владимир Драгунов. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Таланты и поклонники». Постановка Малого театра, режиссёр Владимир Драгунов. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Таланты и поклонники». Постановка театра имени Маяковского, режиссёр Миндаугас Карбаускис. 2012 год

Московский академический театр имени Вл. Маяковского«Таланты и поклонники». Постановка театра имени Маяковского, режиссёр Миндаугас Карбаускис. 2012 год

Московский академический театр имени Вл. Маяковского«Бесприданница». Постановка Малого театра, режиссёр Александр Вельмакин. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Бесприданница». Постановка Малого театра, режиссёр Александр Вельмакин. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Женитьба Бальзаминова». Постановка Малого театра, режиссёр Алексей Дубровский. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Женитьба Бальзаминова». Постановка Малого театра, режиссёр Алексей Дубровский. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Не в свои сани не садись». Постановка продюсерской компания «Аметист», режиссёр Роман Самгин. 2024 год

Театр Терезы Дуровой«Не в свои сани не садись». Постановка продюсерской компания «Аметист», режиссёр Роман Самгин. 2024 год

Театр Терезы Дуровой«Снегурочка». Постановка Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского, режиссёр Александр Огарёв. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Снегурочка». Постановка Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского, режиссёр Александр Огарёв. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Снегурочка». Постановка Театра Наций, режиссёр Олег Долин. 2018 год

Фото Марии Зайвый«Снегурочка». Постановка Театра Наций, режиссёр Олег Долин. 2018 год

Фото Марии Зайвый«Таланты и поклонники». Постановка Малого театра, режиссёр Владимир Драгунов. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Таланты и поклонники». Постановка Малого театра, режиссёр Владимир Драгунов. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Таланты и поклонники». Постановка театра имени Маяковского, режиссёр Миндаугас Карбаускис. 2012 год

Московский академический театр имени Вл. Маяковского«Таланты и поклонники». Постановка театра имени Маяковского, режиссёр Миндаугас Карбаускис. 2012 год

Московский академический театр имени Вл. Маяковского«Бесприданница». Постановка Малого театра, режиссёр Александр Вельмакин. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Бесприданница». Постановка Малого театра, режиссёр Александр Вельмакин. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Женитьба Бальзаминова». Постановка Малого театра, режиссёр Алексей Дубровский. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Женитьба Бальзаминова». Постановка Малого театра, режиссёр Алексей Дубровский. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Не в свои сани не садись». Постановка продюсерской компания «Аметист», режиссёр Роман Самгин. 2024 год

Театр Терезы Дуровой«Не в свои сани не садись». Постановка продюсерской компания «Аметист», режиссёр Роман Самгин. 2024 год

Театр Терезы Дуровой«Снегурочка». Постановка Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского, режиссёр Александр Огарёв. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Снегурочка». Постановка Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского, режиссёр Александр Огарёв. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Снегурочка». Постановка Театра Наций, режиссёр Олег Долин. 2018 год

Фото Марии Зайвый«Снегурочка». Постановка Театра Наций, режиссёр Олег Долин. 2018 год

Фото Марии Зайвый«Таланты и поклонники». Постановка Малого театра, режиссёр Владимир Драгунов. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Таланты и поклонники». Постановка Малого театра, режиссёр Владимир Драгунов. 2017 год

Государственный Академический Малый Театр«Таланты и поклонники». Постановка театра имени Маяковского, режиссёр Миндаугас Карбаускис. 2012 год

Московский академический театр имени Вл. Маяковского«Таланты и поклонники». Постановка театра имени Маяковского, режиссёр Миндаугас Карбаускис. 2012 год

Московский академический театр имени Вл. Маяковского«Бесприданница». Постановка Малого театра, режиссёр Александр Вельмакин. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Бесприданница». Постановка Малого театра, режиссёр Александр Вельмакин. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Женитьба Бальзаминова». Постановка Малого театра, режиссёр Алексей Дубровский. 2024 год

Государственный Академический Малый Театр«Женитьба Бальзаминова». Постановка Малого театра, режиссёр Алексей Дубровский. 2024 год

Государственный Академический Малый ТеатрЕсли Островский критикует массовую культуру, но при этом рассчитывает на массового зрителя — начиная с заглавий своих пьес, которые довольно часто представляют собой хорошо знакомую пословицу, и заканчивая водевильными сюжетами, например в трилогии про Бальзаминова, — то где тогда грань между массовой культурой и тем, что делает Островский?

Пословичные названия пьес — тоже водевильные. Как показала выдающаяся исследовательница Ольга Николаевна Купцова, половина этих названий использовалась также в совершенно реальных водевилях. Поразительное наблюдение.

Если честно, ответ на этот вопрос, о разнице с массовой культурой, — это нерв моей книги. То главное, что я хотел сказать. Мне кажется, Островский пытался по-другому представлять свою публику и то общество, к которому он обращался. Ему не хотелось видеть в нём то, о чём очень любили рассуждать критики и социологи уже в конце XIX века, а именно разделение на элитарные круги и на массы. Ему хотелось видеть некое демократическое единство, в котором бы такие иерархии по меньшей мере смягчались, насколько это возможно. Это опять же очень советское выражение: «демократизм творчества Островского». Но я думаю, что демократизм — не выдумка советских исследователей, а потребность, которая до сих пор для всех нас очень важна.

В таком случае как вы объясняете значительное усложнение сюжетов в конце пути Островского? Если, допустим, «Бедность не порок» или «Доходное место» легко пересказать, то о поздней «Невольнице» вы пишете, что её сюжет с трудом поддаётся пересказу. Как это связано с отношением драматурга к зрителю?

Мне кажется, это очень просто: зритель становится всё лучше образован. В том-то и дело, что Островский старался тщательно следить, что происходит с его зрителями исторически. Его зрители всё активнее читают книги — пусть, может быть, не самые грандиозные с эстетической точки зрения. Оказывается, что они способны воспринимать более сложные пьесы. И это он фиксирует.

Я нигде прямо об этом не писал, но, мне кажется, очень важно, что все эти старомодные анекдотические купцы в раннем творчестве Островского подразумевают, что кто-то из зрителей с ними будет, так сказать, отождествляться. В позднем творчестве этого, видимо, уже нет. Допустим, купец Ахов из комедии «Не всё коту масленица» был бы смешон даже для самих купцов, которые смотрели бы пьесу в театре.

То есть прежний зритель уходит?

Зритель трансформируется, и драматург старается трансформироваться вместе с ним, да.

Вы в начале книги пишете, что мы — с точки зрения статистики — мало знаем о зрителях Островского, но при этом они на него влияли. Вы именно это влияние имеете в виду?

Отчасти — да. Но это важная проблема, с которой сталкиваются все исследователи русского театра XIX века: не очень понятно, кто конкретно эти пьесы смотрел. Но из многочисленных отзывов мы знаем, что это были самые разные люди — и это практически единственное, что мы точно можем сказать.

Не было такого случая, что плохой приём пьесы заставил Островского что-то изменить, пойти в другую сторону?

Интересный вопрос. Судя по всему, Островский отличался грандиозным самолюбием. По крайней мере, у меня такое ощущение, что он всегда считал: если пьесу приняли плохо, значит, ставили плохо. Другое дело, что на него влиял плохой приём чужих пьес. Какие-то проблемы у Алексея Толстого с его историческими пьесами Алексей Константинович Толстой в 1865–1870 годах написал драматическую трилогию на материале российской истории: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». Первая пьеса имела большой успех, но постановка второй была запрещена. В трилогии Толстой достаточно вольно интерпретирует события XVI–XVII веков, опираясь на «Историю государства Российского» Карамзина. — Островский начинает думать, что о проблемах власти лучше писать не так.

С одной стороны, Островского воспринимали как автора, открывшего купеческую Москву, Замоскворечье. С другой стороны, он показал, а в чьём-то понимании — обличил нравы провинции. В самом ли деле существует острая оппозиция между «московскими» и «немосковскими» пьесами?

Нет, я не думаю, что есть жёсткое противопоставление Москвы и провинции. Это особенно видно по историческим пьесам, — скажем, по «Воеводе», где какие-то исторические силы проходят от Москвы до провинции. Другое дело, что у Островского эта оппозиция может быть важна для самих персонажей. Например, в «Грозе» вполне образованный Борис приезжает из Москвы в город Калинов, и там из-за его присутствия происходят важные события.

Мне кажется, важная оппозиция у Островского — дворянское поместье и современное буржуазное пространство. Пространство поместья у Островского фигурирует очень последовательно, и об этом писали исследователи: Островский очень похож на Щедрина своей предельной нелюбовью к этому пространству.

Например, в пьесе «Лес»?

Да, совершенно верно. Действие «Леса» происходит в усадьбе под названием Пеньки. Это очень ясно передаёт представление Островского о том, что ждёт усадебную, помещичью культуру в ближайшее время.

Как бы предвестие «Вишнёвого сада», да?

Я думаю, что «Вишнёвый сад» — совершенно сознательный ремейк «Леса». Чехов как бы говорит: вот что будет, если в наше время начнёт завязываться такой сюжет.

Можете ли вы, перечитав все пьесы Островского, сказать, какая для вас самая сильная, самая важная?

У меня есть очень сентиментальная любовь к той самой пьесе «Лес» со школьных времён. Когда я её читал в первый раз, то был потрясён тем, что так вообще можно писать. Мне кажется, это поразительный пример в русской литературе абсолютно чистого, классического аристотелевского катарсиса — причём без, собственно, трагедии. Когда Несчастливцев встаёт и произносит обличительный монолог в адрес всех присутствующих негодяев, и оказывается, что этот монолог ещё и одобрен цензурой, поэтому к нему даже не придраться, — это, по-моему, классический пример той самой эмоции. И, надо сказать, я понял, уже перечитывая «Лес» недавно, что это пьеса о том самом демократизме. Несчастливцев в самом начале не может понять, что все окружающие его люди заслуживают этого обличительного монолога. Не может понять, что его представление о благородстве, о том, что дворянин лучше недворянина, — это на самом деле ерунда. И вот когда он это понимает, он обретает право и возможность произнести этот монолог. С одной стороны, это очень простой ход, а с другой стороны, на меня он очень сильно действует. Мне кажется, в нём есть какая-то правда, о которой хочется задуматься.